Adiós al mortal aburrimiento de repartir un raquítico pollo entre una familia de siete, y a todos los demás ritos de los pueblos de las colinas. No me refiero a las aldeas que de verás están montañas arriba, como Asís, Perugia o Saracinesco, encaramadas sobre un despeñadero de novecientos metros de hondo, con murallas de aquel deprimente color gris de los cartones para camisas y líquenes color mostaza que florecen sobre los vencidos tejados. El terreno, de hecho, era llano, y las casas de madera. Hablo del este de Estados Unidos, de la clase de lugar donde vive la mayoría de nosotros. El municipio independiente de B________tenía una población de tal vez doscientos matrimonios, todos ellos con perros y niños, y muchos con servicio doméstico; se asemejaba a una ciudad de las colinas en un solo aspecto, es decir, en los enfermos, los desencantados y los pobres no podían escalar el escarpado sendero moral que constituía su defensa natural, y en que llegado el momento en que cualquiera de sus vecinos caía bajo el virus de la infelicidad o el descontento, consciente de la inutilidad de residir en un paraje de tal altura espiritual, se iba a vivir a la llanura.

La vida era del todo cómoda y tranquila. B________estaba exclusivamente reservado a los dichosos. Las amas de casa besaban con ternura a sus maridos por la mañana y con pasión al anochecer. En casi todos los hogares había amor, benevolencia y abundante esperanza. Las escuelas eran excelentes, las carreteras lisas, perfecto el alcantarillado e impecables los demás servicios públicos. Una tarde de primavera, al ponerse el sol, un inmenso camión de mudanzas, con letras doradas en ambos costados, recorrió la calle y se detuvo delante de la casa Marple, que había estado vacía durante tres meses.

Los tonos dorados y escarlatas del vehículo, que brillaban incluso en el crepúsculo, representaban un inspirado intento de encubrir la genuina melancolía de sus vagabundeos. “Transportes completos o parciales a larga distancia, rezaban las letras de oro de los lados, y la leyenda causaba el mismo efecto que el pitido de un tren lejano. Martha Folkestone, que vivía al lado, observó por una ventana como atravesaban el porche las pertenencias de sus nuevos vecinos.

- Parece un Chippendale auténtico –dijo-, aunque con esta luz no se puede saber. Tienen dos niños. Parecen buena gente. Oh, ojalá pudiera llevarles algo para que se sientan como en casa, ¿Tú crees que les gustarán las flores? Me figuro que podremos invitarlos a una copa. ¿Crees que les apetecerá? ¿Quieres ir a preguntárselo?

Más tarde, cuando ya todos los muebles estaban dentro de la casa y el camión se había marchado, Charlie Folkestone cruzó el césped que separaba las dos viviendas y se presentó él mismo a Peaches (1) y a Gee-Gee. Advirtió lo siguiente: Peaches era como la fruta de idéntico nombre: rubia y cálida, con un vestido muy escotado y una frente luminosa. Gee-Gee habís sido un hombre guapo y quizá seguía siéndolo, aunque sus rizos amarillos raleaban ya. Su rostro era a la vez angelical y amenazador. Nunca había sido boxeador (como Charlie supo luego), pero sus ojos bizqueaba levemente y su frente cuadrada y hermosa parecía hecha con capas de piel cicatrizada. Podía parecer un hombre de aspecto pensativo, hasta que uno se percataba de que, de pensativo, nada. Tenía el aspecto serio y contenido de las personas un poco estúpidas o algo duras de oído.

Les encantaría tomar una copa. Irían enseguida a casa de Charlie. Peaches quería pintarse un poco los labios y dar las buenas noches a los niños, y después irían en el acto. Así lo hicieron, y así comenzó lo que prometía ser una velada inusualmente placentera. Los Folkestone se habían inquietado pensando en cómo serían sus nuevos vecinos, y al encontrar a una pareja tan simpática como Peaches y Gee-Gee se pusieron muy contentos. Como a todo el mundo, les encantaba opinar sobre sus vecinos y, naturalmente, Gee-Gee y su mujer demostraron interés. Era el nacimiento de una nueva amistad, y los Folkestone pasaron esta vez por alto su proverbial preocupación por el tiempo y la sobriedad. Se había hecho tarde –era más de medianoche-, y Charlie no reparó en la cantidad de whisky que estaban bebiendo ni en el hecho de que Gee-Gee estaba emborrachándose. Cayó en un total silencio –ya no participaba en la conversación-, y de pronto interrumpió bruscamente a Martha con voz tajante y desagradable.

- Dios, qué remilgados son ustedes –dijo.

- ¡Oh, no, Gee-Gee! –exclamó Peaches-. ¡No en nuestra primera noche aquí!

- Ha bebido usted demasiado, Gee-Gee –dijo Charlie.

- Y un cuerno –replicó Gee-Gee. Se agachó y empezó a desabrocharse los zapatos-. Todavía no he bebido ni la mitad de lo que puedo llegar a beber.

- Por favor, Gee-Gee, por favor –suplicó Peaches.

- Tengo que enseñarles, cariño. Tienen que aprender.

Se levantó y, con la maña y la pericia del borracho, se quitó la mayor parte de la ropa antes de que nadie pudiera detenerlo.

- Largo de aquí –ordenó Charlie.

- El placer es mío, vecino –dijo Gee-Gee, y de un puntapié sacó por la puerta un paraguas con empuñadura de cobre que encontró en su camino.

-¡Oh, lo siento muchísimo! –se disculpó Peaches-. ¡Me siento terriblemente avergonzada!

-No tiene importancia, querida –dijo Martha-. Probablemente está muy cansado y todos hemos bebido demasiado.

-Oh, no –dijo Peaches-. Siempre ocurre lo mismo. En todas partes. Nos hemos mudado ocho veces en los últimos ocho años, y nunca ha habido nadie que se haya despedido de nosotros. Ni una sola persona. ¡Oh, era un hombre encantador cuando lo conocí! Imposible encontrar a un hombre tan delicado, fuerte, y generoso. En la universidad lo llamaban el Dios Griego. Por eso le decimos Gee-Gee(2). Jugó dos veces en la selección norteamericana, pero nunca por dinero; siempre jugó porque le salía de dentro. Todo el mundo lo quería. Ahora todo eso se ha acabado, pero me digo a mí misma que hubo un tiempo en que tuve el amor de un hombre bueno. No creo que muchas mujeres hayan conocido ese tipo de amor. Oh, ojalá volviera a ser como antes. Ojalá. Anteayer, cuando estábamos embalando los platos en la otra casa, se emborrachó y yo lo abofeteé, le grité: “¡Vuelve! ¡Vuelve a mí, Gee-Gee!” Pero no me escuchó. No me hizo caso. Ya no hace caso a nadie, ni siquiera a la voz de sus hijos. me pregunto todos los días qué habré hecho para merecer este castigo tan cruel.

-¡Cuánto lo siento, querida!-exclamó Martha.

-No vendrá usted a despedirnos cuando nos vayamos- aseguró Peaches-. Duraremos un año. Espere y verá. Hay gente que organiza fiestas de despedida, pero en el sitio donde vivimos hasta el basurero se alegró de que nos fuéramos.

Con una gracia y resignación que trascendía la malograda reunión, se puso a recoger las ropas que su marido había diseminado por la alfombra.

-Cada vez que nos mudamos, pienso que el cambio le vendrá bien- agregó-. Al llegar aquí esta noche, esto parecía tan bonito y tranquilo que pensé que podría cambiarlo. En fin, no es preciso que vuelvan a invitarnos. Ya han visto lo que ocurre.

Pocos días después, o quizá una semana más tarde, Charlie vio a su vecino en el andén de la estación y comprobó que tenía muy buen aspecto cuando estaba sobrio. B______ no era un lugar que se conquistase fácilmente, pero Gee-Gee parecía haberse ganado ya el afectuoso respeto de sus convecinos. Mientras lo contemplaba de pie al sol entre los demás viajeros, Charlie comprendió que el recién llegado sería invitado a participar en todo. Gee-Gee saludó cordialmente a Charlie, y en él no quedaba rastro del mal carácter que había mostrado aquella noche. En efecto, resultaba imposible creer que aquel hombre encantador y bien parecido se hubiera comportado de un modo tan ofensivo. A la luz de la mañana, y rodeado de nuevos amigos, parecía constituir un desafío a la memoria. Casi daba la impresión de que el reproche recaía sobre Charlie.

Las disposiciones para la iniciación mundana de la nueva pareja fueron insólitamente rápidas y complicadas, y dieron comienzo con una cena en casa de los Waterman. Charlie estaba allí cuando Peaches y Gee-Gee aparecieron, e hicieron una entrada majestuosa. Cogidos del brazo, radiantes, en el momento de su entrada pareció que realzaban la velada. Había mucha gente en la fiesta, y Charlie apenas volvió a verlos hasta que se sentaron a la mesa. Iban por la mitad de los postres cuando sonó, como una orden de desfile el exabrupto brusco y desagradable de Gee-Gee en medio de la conversación general:

-¡Maldita pandilla de gente estirada!- exclamó-.Vamos a poner un poco de alegría en la conversación, ¿no?

Saltó al centro de la mesa y empezó a cantar una canción obscena y a bailar una giga. Las mujeres chillaron. Los platos se volcaron y se rompieron. Se echaron a perder vestidos. Peaches suplicó a su díscolo marido. Su escandalosa actuación hizo que en el comedor sólo quedaran Charlie y su ruidoso vecino.

-Bájese de ahí, Gee-Gee- dijo Charlie.

-Tengo que enseñarles- respondió el otro-. Darles una lección.

-Pues no está enseñando nada a nadie, como sea que está usted borracho como una cuba.

.Tienen que aprender- insistió Gee-Gee-. Tengo que enseñarles.

Bajó de la mesa, rompiendo unos cuantos platos más; luego se dirigió tambaleándose a la cocina, donde abrazó a la cocinera, y finalmente salió a la oscuridad de la noche.

Podría haberse pensado que el incidente habría escarmentado a una comunidad mundana, pero a Gee-Gee le fue concedida una insólita indulgencia. Gustaba a todo el mundo, y siempre existía la posibilidad de que se enmendase. Su encantadora figura desarmaba a sus enemigos a la luz del nuevo día, pero su actitud empezó a parecer cada vez más un señuelo para colarse en las casas a romper vajillas. Él no quería perdón, y si por ventura entendía que no había ultrajado la sensibilidad de sus anfitriones, aumentaba y extremaba sus escándalos. Nadie había visto nunca nada parecido. Se desnudó en casa de los Bilker. En la de los Levy lanzó por los aires un bol de queso blanco. bailó en calzoncillos una danza escocesa., pegó fuego a más de una papelera y se columpió en la araña de los Townsend, la célebre araña. Al cabo de seis semanas, no era bien recibido en ninguna casa del vecindario.

Los Folkestone seguían viéndolo, por supuesto: lo veían en el jardín por la noche y charlaban con él a través del seto. A Charlie le trastornaba en gran medida el espectáculo de alguien tan rápidamente caído en desgracia, y le hubiera gustado ayudarlo. Él y Martha hablaron con Peaches, pero ésta había perdido toda esperanza. No comprendía qué le pasaba a su adonis, y su inteligencia no llegaba más lejos. De vez en cuando, algún candoroso forastero de la ciudad vecina o tal vez algún recién llegado sentía simpatía por Gee-Gee y lo invitaba a cenar. Su actuación era siempre la misma, y siempre había platos rotos. Los Folkestones eran sus vecinos- había ese antiguo vínculo- y Charlie pensaba que podía salvar al descarriado. Cuando Gee-Gee y Peaches se peleaban, a veces ella telefoneaba a Charlie y le pedía protección. Fue a su casa una noche de verano después de haberlo llamado ella por teléfono. La disputa había concluido; Peaches leía un libro en el comedor, y Gee-Gee se hallaba sentado a la mesa con un vaso en la mano. Charlie se instaló a su lado.

-Gee-Gee.

-¿Qué?

-¿Vas a dejar de beber?

-No

-¿Irás a ver a un psiquiatra?

-¿Para qué? Me conozco. Lo único que tengo que hacer es llegar hasta el final.

-¿Irás a ver a un psiquiatra si yo te acompaño?

-No

-¿Vas a hacer algo para ayudarte?

-Tengo que enseñarles.

Entonces echó hacia atrás la cabeza y sollozó: “Oh, Dios mío…”

Charlie se apartó. Dio la impresión de que en aquel instante Gee-Gee acababa de oír, en alguna recóndita región de sus adentros, el sonido de una lejana trompeta que profetizaba el modo y la hora de su muerte. Aquel hombre parecía poseer una enorme autenticidad. Folkestone experimentó un gran alivio. Creyó entender el mensaje del borracho; siempre lo había captado. Allá en el fondo de la amistad entre ambos, Gee-Gee era un abogado de los lisiados, los enfermos, los pobres; de todos aquellos que sin ninguna culpa vivían una existencia miserable y dolorosa. A los dichosos, los bien nacidos y los ricos, debía decirles esto: que precisamente porque tenían cariño, comodidades y privilegios, no debían serles ahorrados los aguijonazos de la rabia y el deseo, ni tampoco las ansias y las agonías de la muerte. Gee-Gee sólo quería advertirles que estuvieran preparados para el golpe cuando sobreviniera. Pero ¿no era acaso posible aceptar esta verdad sin que Gee-Gee tuviese que bailar la giga en las salas de sus vecinos? Difundía el mensaje del sufrimiento en la vida, pero ¿era necesario sufrirlo en carne propia para aceptar dicho mensaje? Eso parecía.

-Gee-Gee- dijo Charlie.

-¿Qué?

-¿Qué estás intentando enseñarles?

-No lo sabrás nunca. Tú también eres un maldito remilgado.

Ni siquiera duraron un año. En noviembre les hicieron una oferta razonable por la casa, y la vendieron. Regresó el camión de mudanzas, dorado y escarlata, y cruzaron la frontera del estado hasta la ciudad de Y_______, donde compraron otra casa. Los Folkestone se alegraron de que se marcharan. Una pareja joven y formal ocupó su lugar y todo volvió a ser como antes. Rara vez se acordaban de ellos. Pero por unos amigos Charlie se enteró, el invierno siguiente, de que Gee-Gee se había roto la cadera jugando al rugby un día o dos antes de Navidad. Por alguna razón no olvidó esta circunstancia, y un domingo por la tarde en que no tenía nada mejor que hacer preguntó al servicio de información telefónica el número de su antiguo vecino y lo llamó para informarle que iría a verlo para tomar una copa. Gee-Gee rugió de entusiasmo y le indicó a Charlie cómo llegar a su casa.

El trayecto fue largo, y a medio camino Charlie se preguntó por qué iba. Y____era, socialmente, bastante inferior a B____. La vivienda se hallaba en una urbanización, y el constructor no se había limitado a edificar algo feo: había erigido una comunidad de ventanas rectilíneas que parecía una colonia penitenciaria. Las calles llevaban nombre de universidades: calle de Princeton, de Yale, de Rutgers…Sólo se habían vendido unas cuantas casas, y la de Gee-Gee estaba rodeada de viviendas vacías. Charlie llamó al timbre y oyó a su amigo gritándole que entrara. La casa estaba patas arriba, y mientras él se quitaba el abrigo, Gee-Gee recorrió lentamente el pasillo medio subido en un cochecillo de juguete que impulsaba con ayuda de una muleta. Una dura escayola recubría su cadera y su pierna derecha.

-¿Dónde está Peaches?

-En Nassau. Ella y los niños han ido a Nassau a pasar las navidades.

-¿Y te han dejado solo?

-Yo quise que se marcharan. Los obligué a irse. No pueden hacer nada por mí. Me arreglo muy bien con este cochecito. Si tengo hambre, me preparo un bocadillo. Yo les dije que se fueran. Los obligué. Peaches necesitaba unas vacaciones, y a mí me gusta estar solo. Ven al cuarto de estar y sírveme una copa. No puedo sacar los cubitos de hielo; es casi lo único que no puedo hacer. Puedo afeitarme, meterme en la cama y todo eso, pero no consigo sacar el hielo.

Charlie sacó varios cubitos. Le alegró tener algo que hacer. La imagen de Gee-Gee en su coche de juguete le había conmocionado, y notó que en la casa reinaba una tranquilidad aterradora. Por la ventana de la cocina divisó fila tras fila de viviendas feas y vacías. Tuvo la sensación de que un terrible melodrama se aproximaba a su momento culminante. pero en el cuarto de estar Gee-Gee estuvo sumamente encantador, y su sonrisa y su voz prestaron a la tarde un momentáneo equilibrio. Charlie le preguntó si no podía contratar a una enfermera que se ocupase de él. ¿No podía encontrar a nadie que lo hiciera? ¿No podía por lo menos alquilar una silla de ruedas? Gee-Gee rechazó riendo todas esas sugerencias. Se sentía a gusto. Peaches le había escrito desde Nassau; lo estaba pasando maravillosamente.

Charlie creyó que Gee-Gee los había obligado a marchare. Por encima de todo, era este detalle el que convertía la situación en horrorosa. Naturalmente, a Peaches le habría gustado ir a Nassau, pero jamás hubiera insistido. Su inocencia era tanta, que jamás había soñado ni mucho menos ansiado viajar. Gee-Gee habría porfiado para que se fuese; le habría descrito el viaje de una manera tan tentadora que ella, en su inocencia, no debía de haber de haber podido resistir la tentación. ¿Quería él de verdad que lo dejaran solo, borracho e inválido, en una casa aislada? ¿Necesitaba sentirse abandonado? Daba esa impresión. El desorden de la casa y la imagen de su mujer y sus hijos corriendo como el viento por una playa de coral parecían una feliz invención: una especie de triunfo.

Gee-Gee encendió un cigarrillo y, olvidándolo, encendió otro, y dejó caer tan imprudentemente las cerillas que Charlie pensó que un día u otro Gee-Gee podía fácilmente provocar un incendio. Al levantarse de su cochecito para tomar asiento en una silla, estuvo a punto de caerse, y, caído en el suelo y solo, podía muy bien morirse de hambre y de sed allí, en su propia alfombra. pero tal vez había aquella destreza del borracho en su torpeza, en su modo de jugar con el fuego. Sorió levemente al advertir la mirada de Charlie.

-No te preocupes por mí- le dijo-. No me pasará nada. Tengo un ángel de la guarda.

-Eso cree todo el mundo.

-Bueno, pero yo lo tengo.

Fuera había comenzado a nevar. El cielo invernal estaba encapotado, y pronto oscurecería. Charlie comentó que tenía que irse.

-Siéntate- dijo Gee-Gee-. Siéntate y toma otra copa.

La conciencia de Charlie lo retuvo allí un momento más. ¿Cómo podía abandonar de golpe a un amigo- a un antiguo vecino, cuando menos- en peligro de muerte? Pero no tenía alternativa: su familia lo esperaba y debía marcharse.

-No te preocupes por mí- dijo Gee-Gee cuando Charlie se ponía ya el abrigo-. Tengo mi ángel.

Era más tarde de lo que Charlie pensaba. Nevaba intensamente y tenía por delante dos horas de camino por tortuosas carreteras secundarias. había una pequeña elevación del terreno en las afueras de Y____, y la nieve reciente era tan resbaladiza que le costó trabajo subir la colina. Y había otras aún más empinadas. Sólo le funcionaba un limpiaparabrisas, los copos cubrieron rápidamente el cristal, dejándole únicamente una pequeña abertura al mundo. La nieve se abalanzaba sobre los faros a un ritmo mareante, y en un punto en que la carretera se estrechaba, el coche patinó hasta el arsén, y Charlie tuvo que forzar el motor durante diez minutos para recuperar otra vez el control. Era aquél un paraje solitario –a kilómetros de cualquier casa-, y hubiera tenido que emprender una caminata sobre tierra embarrada con simples mocasines. El coche resbalaba y zigzagueaba en todas las colinas, y se diría que las rebasaba por un estrechísimo margen de suerte.

Dos horas después, Charlie seguía aún lejos de casa. La nieve era tan densa que conducir el coche era tan arduo como la navegación más arriesgada. Tardó tres horas en volver, y al llegar a la paz y oscuridad de su garaje estaba cansado, cansado e infinitamente agradecido. Marthay los niños ya habían cenado, y ella quería visitar a los Lissom para comentar ciertos asuntos sobre la dirección de la escuela. Él le dijo que la carretera estaba en malas condiciones, y como la distancia era corta, Martha decidió ir a pie. Charlie encendió el fuego en la chimenea y se sirvió un trago y los niños se sentaron con él a la mesa mientras cenaban. Los domingos por la noche, después de la cena, los Folkestone formaban –o trataban de formar un trío- Charlie tocaba el clarinete, su hija el piano y su hijo mayor la flauta tenor. El pequeño todavía gateaba. Aquel domingo interpretaron adaptaciones simples de música del siblo XVIII en el más placentero clima hogareño .Felicitándose mutuamente cuando atacaban los fragmentos más difíciles y extendiendo la música lo mejor de su relación. Estaban tocando una sonata de Vivaldi cuando sonó el teléfono. Charlie supo inmediatamente quién era.

-Charlie, Charlie –dijo Gee-Gee-. Santo Dios, estoy en un aprieto. En cuanto te has marchado, me he caído del maldito cochecito. He tardado dos horas en llegar al teléfono. Tienes que venir. Nadie más puede hacerlo. Eres mi único amigo. Tienes que venir. ¿Charlie? ¿Me oyes?

Seguramente fue la extraña expresión que se dibujó en el rostro de Charlie lo que hizo llorar al bebé. Su hermana lo cogió en brazos y miró fijamente a su padre, lo mismo que el otro chico. Parecían enteramente conscientes de la situación, de cada detalle de la misma, y lo miraban con sosiego, como si esperasen que él tomara una decisión que no tenía nada que ver con la continuación de una velada agradable en una casa aislada por la nieve; una decisión, no obstante, que ejercería un profundo efecto sobre el conocimiento que tenían sobre su padre y sobre la futura felicidad de la familia. Ël pensó que era miradas claras y suplicantes, e hiciera lo que hiciese sería algo decisivo.

-¿Me oyes Charlie? ¿Me oyes? Me ha costado casi dos malditas horas arrastrarme hasta el teléfono. Tienes que ayudarme. Nadie más vendrá.

Charlie colgó. Gee-Gee debió de oir el sonido de su respiración y el llanto del bebé, pero Charlie no había dicho una palabra. No dio explicaciones a sus hijos, ni tampoco ellos se la pidieron. Lo sabían todo. Su hija volvió a sentarse al piano, y cuando el teléfono sonó otra vez y Charlie no contestó, nadie hizo pregunta alguna respecto del timbre que llamaba. Cuando dejó de sonar, parecieron sentirse dichosos y aliviados, e interpretaron Vivaldi hasta las nueve, por el que Charlie los envió a la cama.

Se sirvió una copa para amortiguar el sentimiento de que allí había habido cierta expresión emocional, de que una especie de violencia había estremecido el aire. No sabía exactamente qué había hecho ni cómo afrontar la voz de su conciencia. Se lo contaría a Martha, en cuanto ella volviese, pensó. Sería un paso hacia la comprensión de lo que acababa de hacer. Pero Martha regresó y Charlie no le dijo nada. Temió que si la ponía al corriente del problema la inteligencia de su esposa no hiciera sino confirmar su culpa. “Pero ¿por qué no me has telefoneado a casa de los Lisson? –habría preguntado-. Yo hubiera vuelto a casa y tú podrías haber cogido el coche.” Era una mujer demasiado compasiva para aceptar cruzada de brazos, cómo él estaba haciendo, la idea de que un amigo, un vecino, yacía en su casa moribundo. Martha subió directamente. Ël se sirvió un poco más de whisky. Si hubiera telefoneado a los Lisson, si ella hubiera regresado a cuidar a los niños para que él pudiera ir a ayudar a Gee-Gee ¿podría haber hecho el viaje de vuelta con semejante nevada? Podría haber puesto las cadenas en los neumáticos, pero ¿dónde estaban? ¿en el automovil o en el sótano? No lo sabía. No las había usado ese año. Pero quizá para entonces ya hubieran despejado las carreteras. Tal vez había acabado la tormenta. Esta última y angustiosa posibilidad lo puso enfermo. ¿Le habría traicionado el cielo? Encendió la luz de fuera y, a regañadientes, vacilante, se acercó a la ventana.

La nieve limpia despidió un centelleo zalamero y el rayo de luz resplandeció en la atmósfera vacía y apacible. Probablemente había dejado de nevar pocos minutos después de que él hubo entrado en su casa. ¿Cómo podía haberlo sabido él? ¿Cómo podía exigírsele que tuviera en cuenta los caprichos del tiempo? ¿ Y qué decir de aquella mirada de los niños, tan severa, tan clara, tan afirmativa de que a aquella hora le correspondía estar con ellos, y no socorriendo a borrachos que habían perdido la oportunidad de ser tomados en serio?

Entonces lo asaltó la imagen de Gee-Gee, abrumadoramente desvalido, y recordó a Peaches de pie en la entrada del domicilio de los Waterman, gritando: “¡Vuelve! ¡Vuelve a mí!” Invocaba al hombre joven que Charlie no había conocido, pero resultaba fácil imaginar cómo habría sido: equilibrado, alegre, generoso, fuerte…¿Y por qué se había ido al traste todo aquello? “¡Vuelve! ¡Vuelve!” Peaches parecía invocar la dulzura de un día de verano. Rosales en flor, puertas y ventanas abiertas al jardín. Su voz abarcaba todo aquello; era como la ilusión de una casa abandonada a la luz de los últimos rayos de sol. Una mansión desmoronándose, una casa encantada para los niños y un quebradero de cabeza para la policía y los bomberos, aunque al ver sus resplandecientes ventanas a la puesta del sol, uno podría creer que sus antiguos habitantes han vuelto. La cocinera pasa el rodillo sobre la pasta en la cocina. El olor del pollo sube por la escalera trasera. Las habitaciones del frente están ya dispuestas para recibir a los niños y a sus muchos amigos. Un fuego de carbón arde en la chimenea. Después, a medida que la luz se retira de las ventanas, la auténtica fealdad del lugar resurge en el crepúsculo con renovada fuerza, y conformes las notas de aquel verano de hace tanto tiempo abandonaban la voz de Peaches, va haciéndose imperceptible la irrevocable, desesperada confusión en su rostro inocente. “¡Vuelve! ¡Vuelve!” Charlie se sirvió un poco más de whisky, y al llevarse el vaso a la boca, oyó que cambiaba el viento y vio –la luz de fuera seguía encendida- que los copos caían girando de nuevo, con el vengativo torbellino de la ventisca. La carretera era intransitable; no podría haber hecho el viaje. El cambio de tiempo le habría procurado una dulce absolución, y contempló la nieve con una sonrisa de amor, pero siguió en pie hasta las tres de la mañana, aferrado a la botella.

A la mañana siguiente, Charlie tenía los ojos inyectados en sangre y temblaba; a las once se escabulló de la oficina y se tomó dos martinis. Bebió otros dos antes del almuerzo, otros más a las cuatro y dos en el tren, y llegó a cenar a casa haciendo eses. Las consecuencias del exceso de bebida nos resultan familiares a todos nosotros; aquí sólo nos interesa el lado humano del caso, y Martha se vio por fin impulsada a hablar con él. Lo hizo con muchísima suavidad.

-Estás bebiendo mucho, cariño- dijo -. Has estado bebiendo demasiado las tres últimas semanas.

-Lo que yo beba o no es asunto mío. Ocúpate de tus cosas y yo me ocuparé de las mías.

La cosa fue a peor, y ella tenía que hacer algo. Acudió a ver al párroco en busca de consejo: era un joven de buena presencia, que practicaba la psicología y la liturgia. La escuchó comprensivamente.

-He pasado esta tarde por la casa del párroco- dijo esa noche Martha al volver a casa-, y he hablado con el padre Hemming. Le ha extrañado que no fueras a la iglesia y quiere hablar contigo. Es un hombre tan guapo –añadió, intentando que lo que acababa de decir no pareciese algo planeado-, que me preguntó por qué no se habrá casado.

Borracho, como de costumbre, Charlie llamó a casa del párroco.

-Oiga, padre –dijo-. Mi mujer me dice que usted la ha estado entreteniendo esta tarde. Pues bien, no me gusta. Más vale que le quite las manos de encima, ¿entendido? Ese condenado traje negro que usted lleva no e impresiona gran cosa. Apártese de mi mujer o le reventaré su hermosa naricita.

Acabó por perder su empleo, tuvieron que mudarse e iniciaron su peregrinaje, como Peaches y Gee-Gee en el camión dorado y escarlata.

¿Y qué ocurrió con Gee-Gee?, ¿qué fue de él? Aquel ebrio ángel de la guarda, alborotado el pelo y las cuerdas de su arpa rotas, al parecer revoloteaba aún por encima de donde Gee-Gee yacía. Después de haber telefoneado a Charlie aquella noche llamó a los bomberos. Llegaron al cabo de ocho minutos justos, con un repiqueteo de campanas y un aullido de sirenas. Lo acostaron, le sirvieron un trago y uno de los bomberos, que no tenía otra cosa que hacer, se quedó haciéndole compañía hasta que Peaches volvió de Nassau. El bombero y el enfermo se lo pasaron espléndidamente, comiendo todos los filetes del congelador y bebiendo más de un litro de bourbon todos los días. Gee-Gee ya era capaz de caminar cuando regresaron Peaches y los niños; Abandonó aquella vida desordenada, para la cual parecía mucho más capacitado que su vecino Charlie, pero una vez más tuvieron que mudarse al final de aquel año y, al igual que los Folkestone, desaparecieron de las ciudades de las colinas.

(1) Peaches,”melocotones”

(2) Gee-Gee, “Greek God”

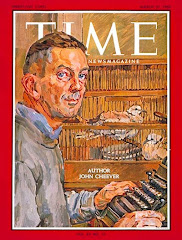

Relato incluido en “Relatos II” John Cheever. Edit. Emece. 2006

El título original es “The Stories Of John Cheever” 1947

.jpg)